近代文学の150年―夏目漱石、芥川龍之介から戦後作家まで―/川端康成をめぐる書簡

2016年4月2日(土)~6月11日(土)

開催にあたって

日本近代文学館は、半世紀ほど前の1963年に設立され、1967年、この地、駒場公園内に開館した。

設立・開館に当たった高見順、川端康成、稲垣達郎、小田切進ら文学者・研究者は、「このままでは多数の、貴重な文学資料が失われてしまう」という危惧から、図書・雑誌・原稿・書簡・写真・遺品など、近代文学資料の収集に力を注いだ。

所蔵資料は、高見順初代理事長による約5万5千点の寄贈をはじめ、文学者・研究者・愛書家による多数の寄贈に、館独自の購入分を含め、120万点余に及ぶ。文学の専門館として充実した内容を整えるに至っている。

当館は収集した資料を保存するだけでなく、閲覧・展示・出版・講演など、公開にも力を注ぎ、文学の盛行、普及に努めてきた。

公開のための展示室は、長年の使用によって老朽化したため、今回、展示ケースの安全性や見やすさ、照明の明るさなどに配慮して改装した。その記念を兼ねての展示である。

日本の近代文学は明治初期に産声を上げ、その後、さまざまな展開をたどってきた。今回は夏目漱石・芥川龍之介から現代作家までの「名品」を展示する。

原稿・書簡・絵画はいうまでもなく、たとえば、漱石愛用の万年筆、樋口一葉の 文机、芥川の愛児宛ての遺書などに、作家のいかなる「思い」が込められていたか、想像しながらご覧いただければ幸いである。

(編集委員 池内輝雄)

| 開館時間 | 午前9:30~午後4:30(入館は4:00まで) |

| 観 覧 料 | 一般200円(20名以上の団体は一人100円) |

|

休 館 日 |

日・月曜日、第4木曜日(4月28日、5月26日) |

| 編集委員 |

安藤宏・池内輝雄・紅野謙介 |

※会期中、一部資料の展示替えを行います。

※図録300円(オールカラー48ページ)。

主な出品資料

第一部 明治から大正へ ―漱石と芥川を中心に

明治の日本は、西欧の衝撃を受けて近代化の道のりを歩みはじめた。まったく異なる文明を受け入れるに際して、小説は欧米の文化や価値観をとらえる「窓」の役割を果たした。その小説を日本語でも作ってみよう。それは坪内逍遙や二葉亭四迷、森鷗外に始まる苦闘の歴史でもあった。小説にふさわしい文章や表記のしかたが模索された。それは日本語の変革、書き言葉そのものを作り出す動きにもつながっていた。日本の自然や文化のなかでつちかわれてきた習俗やひとびとの生活感情を汲み上げながら、伝統に近代をいかに接ぎ木していくか。近代文学の作家たちは、巨大な文化変容のドキュメントを残すことになる。尾崎紅葉、幸田露伴、北村透谷、樋口一葉らがこの時期に活躍する。

『吾輩は猫である』から『明暗』にいたる夏目漱石の軌跡は、こうした苦闘に連続する。同時に、卓抜なコーディネイターとして文学の多様性を目指して、新しい章を開く役割を果たした。国木田独歩や島崎藤村のような自然主義文学も同時代に羽ばたいた。漱石の影響圏からは、多くの新世代の作家たちが育った。芥川龍之介がその代表的なひとりである。有島武郎ら「白樺」派の作家たちもまた明治から大正への通路を開いた。津田青楓や岸田劉生に見られるようにこの時期の文学と美術の密接な関係は、文学が大きな芸術運動の中心にあったことを示唆している。

(紅野謙介)

夏目漱石 「明暗」原稿 / 津田青楓画 「漱石山房と其弟子達」 / 二葉亭四迷 「平凡」原稿

樋口一葉 「たけくらべ」原稿・遺愛の文机 / 島崎藤村 「春」原稿

芥川龍之介 「続西方の人」原稿・遺書「わが子等に」 / 有島武郎 「生れ出る悩み」原稿 ほか

第二部 詩歌の世界 ―近代の抒情

詩歌は、言葉を屹立させることでひとびとの心に形を与える表現形式である。日本においても漢詩文、和歌、俳諧などは長い伝統をもつ。しかし、それゆえのしきたりや形式に縛られていた。変化の激しい近代にふさわしい表現への模索がここでも始まった。その第一声が島崎藤村の『若菜集』である。やがてその歌声は「千曲川旅情のうた」のような優れた抒情詩へと結晶する。

前後するように正岡子規が俳句や短歌の革新運動を展開した。古い伝統に新しい感覚と感情を盛り込む器が生み出されたのである。与謝野寛、与謝野晶子らによる雑誌『明星』の登場は、その清新な表紙画とともに、詩歌を通してわたしたちの心と身体を解き放つこととなった。この系譜は北原白秋のようなマルチタレントを生み出し、他方、石川啄木という異才を育てた。子規の「写生」という主張からは、雑誌『アララギ』によるグループが生まれ、ここから独特な死生観を詠み込んだ斎藤茂吉の短歌が生まれていった。

萩原朔太郎も初めは短歌を作っている。『ソライロノハナ』と題されたその手書きの歌集から、この詩人は『月に吠える』『青猫』の口語自由詩を完成させ、『愛憐詩篇』にいたる。口語体・文語体の境界を超えた詩的言語の宇宙は、やがて中原中也の『山羊の歌』のような絶唱へとつながっていくのである。

(紅野謙介)

与謝野晶子書 「やは肌のあつき血しほにふれもみで…」短冊 / 佐佐木信綱 「おもひ草」稿本

斎藤茂吉書 「のどあかき玄鳥ふたつ屋梁にゐて…」短冊 / 石川啄木 「呼子と口笛」ノート

萩原朔太郎自筆歌集 『ソライロノハナ』 / 井伏鱒二書 「なだれ」 ほか

第三部 大正から昭和へ ―時代の荒波の中で

関東大震災後の前衛芸術とモダニズム、プロレタリア文学と大衆文学の勃興、さらには文芸復興期から戦時体制への移行、といったぐあいに、時代はまさに激動のさなかにあった。思想や傾向を異にする流派が対立、交代を繰り返す時期ではあったが、一方で展示からは、こうした流派を越えて、ビジュアルな美術的要素がほかのどの時代にもまして豊富であることにあらためて驚かされる。

たとえば画家、河野通勢の画軸からは、激動の時代にあっても文士たちがほほえましい交流を繰り広げている様子が彷彿とする。実はこの時期は文学と書画をトータルに捉える「文人」概念が日本に息づいていた、最後の時代でもあった。佐藤春夫が二科展入選歴を持つ画家であったことは有名だが、吉川英治、中野重治の展示などからも、文学者たちが文筆業のみに身を閉ざすことなく、豊かな絵心を発揮していた様子が伝わってくる。職業画家たちもまた深く文学にかかわっており、「大菩薩峠」「司馬遷」の口絵、挿絵などからは、美術と文学がコラボレートする、生き生きとした様態が浮かび上がってくることだろう。

明治大正期の「文壇」が崩壊し、文学が時代の悪気流に翻弄されていく様相と、その中で伝統文化の気風が脈々と受け継がれていく様態と。この両者がせめぎ合う姿を、しっかりと見すえたいものである。

(安藤宏)

佐藤春夫画「燕京に遊べる日」 / 谷崎潤一郎 「細雪」私家版への書込み原稿

永井荷風画 「四畳半並題句」 / 島崎藤村 「夜明け前」ノート

中里介山「大菩薩峠 白骨の巻」原稿 / 小林多喜二 「蟹工船」原稿

武田泰淳 「司馬遷」原稿 / 太宰治 「斜陽」原稿 ほか

第四部 戦後の文学 ―現代への胎動

戦後の文学は、まず何よりも悲惨な戦争を告発するところから始まった。海軍での過酷な体験を描いた梅崎春生の「桜島」、原爆文学の名作である大田洋子の「屍の街」や原民喜の「夏の花」、あるいは少年の戦時体験を描いた大江健三郎の「飼育」など、いずれも「戦争」といかに向きあったか、という主題を離れて戦後文学の展開はありえなかったのである。

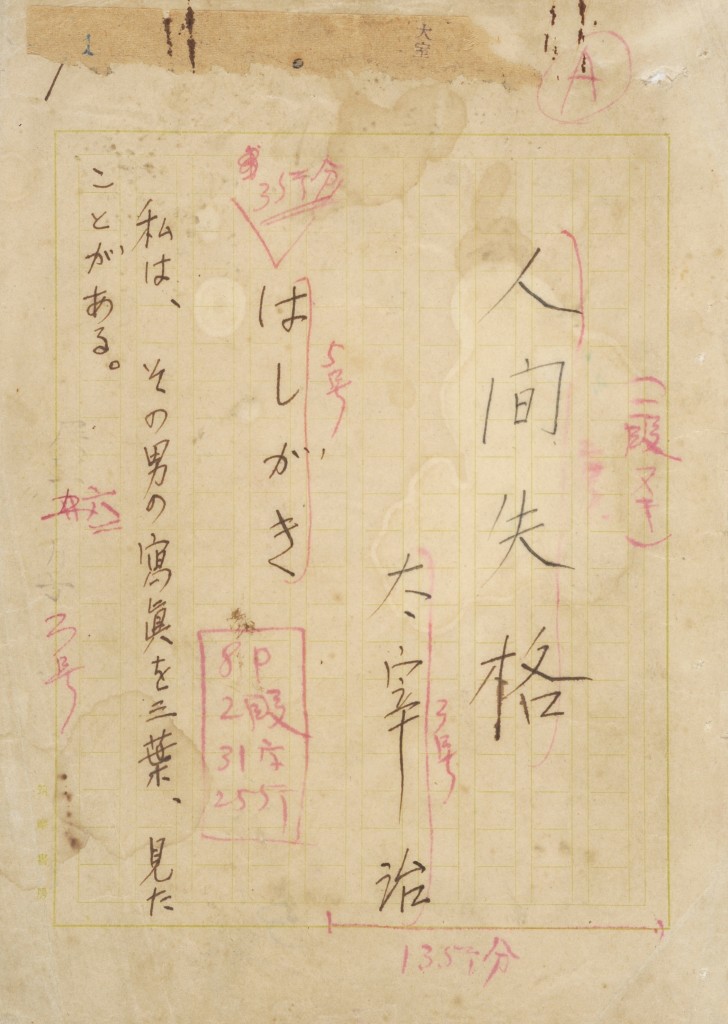

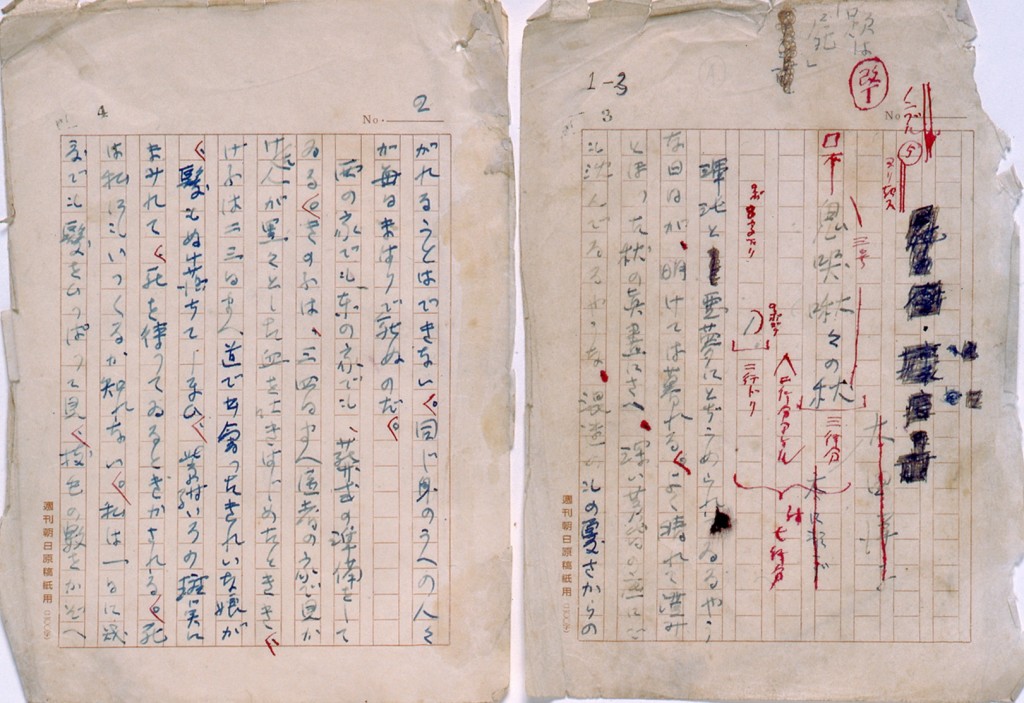

全体主義への反省から、戦後の出発期には「近代的自我」や「知識人の主体性」といったスローガンがかかげられたが、やがて時代の推移と共に、個人主義、近代主義などの理念をトータルに見直す動きが表れてくる。司馬遼太郎の歴史小説や安岡章太郎の「流離譚」は、「近代」という時代をさらにより大きな時間の射程から相対化する試みであったし、住井すゑの「橋のない川」や中上健次の「岬」も、おどろおどろしいこの国の風土に正面から向き合った、真摯な格闘の記録である。吉本隆明の評論「共同幻想論」や丸谷才一の「裏声で歌へ君が代」が、国家と個人との問題を正面に据えて追求していることも忘れてはならないだろう。

ほかの誰でもない自分、つまり「個」の独自性を追求する志向と、共同体的な感性に向かう志向と――近代文学の歴史をこの両者の綱引きの歴史として眺めたとき、はたしてどのような風景が見えてくるだろうか。

(安藤宏)

梅崎春生 「桜島」原稿 / 原民喜 「死のなかの風景」原稿

川端康成 「山の音」原稿 / 三島由紀夫「鏡子の家」原稿

大江健三郎 「飼育」原稿 / 住井すゑ 「橋のない川」原稿

司馬遼太郎「坂の上の雲」原稿 / 安岡章太郎 「流離譚」原稿 ほか

図録 好評発売中

300円(当サイト内「Webショップ」からのほか、お電話からもご注文いただけます)

電話 03-3468-4181

川端康成をめぐる書簡

(川端康成記念室・同時開催)

メールはおろか、電話もまだ一般的ではなかった時代、人々のコミュニケーションを担ったのは手紙でした。学生時代、青年作家時代の同人誌創刊をめぐる臨場感あふれる手紙、「雪国」や「古都」など代表作の創作の現場となった旅先から出された手紙、そして多くの作家との交流をしめす手紙。本展では、作家・川端康成の文学的出発から戦後の円熟期にいたるまでを、残された貴重な手紙からたどります。