教科書のなかの文学/教室のそとの文学──芥川龍之介「羅生門」とその時代

2017年6月24日(土)―9月16日(土)

ある日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。

芥川龍之介

大正4年10月15日、「羅生門」執筆のころ

※本展は複製資料を中心に構成されています

| 開館時間 | 午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで) |

| 観 覧 料 | 一般100円 |

| 休 館 日 | 日曜日・月曜日・第4木曜日(7月27日、8月24日) |

| 編集委員 | 紅野謙介・庄司達也 |

第1部 芥川龍之介「羅生門」とその広がり

今や、「教科書のなかの文学」―国語教科書に載る教材ということを通して、芥川龍之介の「羅生門」は日本で学ぶ多くの人々に知られている。1915(大正4)年に発表されたこの作品が、国語教科書に初めて載ったのは、1957(昭和32)年のことだ。第二次世界大戦以前には小説が教材化されることはめずらしかったが、この年、夏目漱石「こころ」や森鷗外「舞姫」と同時に、教科書に採用されたのである。その後、高度経済成長期を迎えた社会を背景に、芥川龍之介「羅生門」は多くの教科書に採用される定番教材への道を歩み始めた。今日においても、その状況は続いている。なかでも「羅生門」は高校一年生を対象とする教科書に掲載され、文学への案内役をつとめてきたのである。

本展は、50年もの間、教材として教室で読み継がれてきた「羅生門」を取り上げ、この小説の誕生、背景、作者芥川龍之介の生涯などに光を当て、また、採用された教科書の展示や、二次創作としての演劇、映画、オペラなどの多彩なメディアでの展開について紹介することで、「羅生門」の21世紀における新たな魅力を見出そうとするものである。

(第1部解説・編集委員 庄司達也)

部門紹介

Ⅰ 「羅生門」誕生

『羅生門』大正6年

『鼻』大正7年

東京帝国大学文科大学の雑誌であった「帝国文学」に、芥川龍之介「羅生門」が掲載されたのは1915(大正4)年11月のことであった。「羅生門」には、「ノート」や「草稿」など、完成以前の資料が大量に残されている。そこに綴られた数多の言葉から、作者の構想段階での迷いや決断、表現上の工夫など、発表された本文からはうかがい知ることの叶わない情報を得ることができ、読者としての想像も広がる。また、発表後も、『羅生門』や『鼻』といった単行本に収められる際、解釈に関わる重要な改稿が為されていることもよく知られている。肉筆資料や発表された複数の本文への検討から、「羅生門」のさまざまな「読み」を開いていくのも面白いことだろう。

「羅生門」は、発表時にはさして世評にもあがらず、仲間うちでも好評であったとは言いがたい。しかしながら、その題名は、芥川龍之介が初めて作家としての我が身を世に問うた第一短編集の書名にも選ばれている。自らが装幀を担当し、第一高等学校での恩師であった敬愛する菅虎雄に題簽の揮毫を依頼し、また、作家としての道を指し示し温かく見守ってくれた夏目漱石への献辞「夏目漱石先生の霊前に献ず」という一文を扉に刻んでいる一書である。社会や文壇に青年作家として船出する時期の芥川にとって、自身を語らせる代表作として位置づけた作品と言えるのが、「羅生門」なのである。

*題簽=書籍の表紙に題名などを記してはる細長い紙片。

揮毫=毛筆で文字や絵をかくこと。

主な出品資料

「羅生門」草稿レプリカ(山梨県立文学館蔵)

「羅生門」関連ノートレプリカ(山梨県立文学館蔵)

雑誌「帝国文学」

初版本『羅生門』『鼻』

「羅生門」出版記念会関連写真 ほか

Ⅱ 「羅生門」の背景

『日本文学講座』昭和2年

芥川「今昔物語鑑賞」を掲載。

夏目漱石 大正3年12月 「硝子戸の中」執筆の頃

芥川文学の多くが、日本の古典文学や西洋文学を典拠としていることは、よく知られている。「羅生門」も、「今昔物語」の本朝悪行部に載る「羅城門登上層見死人盗人語第十八」を下敷きにして創作された。「今昔物語鑑賞」は後年に発表された文章だが、そこでの芥川は、「今昔物語」の有する「野生の美しさ」を讃えている。また、「澄江堂雑記」では、自分の作品は「『昔』の再現を目的にしてゐない」という点で、いわゆる歴史小説とは区別ができるかも知れないと言っている。あるテーマを「芸術的に最も力強く表現する為」には「異常な事件が必要」だが、その事件が異常であればあるほど「今日この日本に起つた事としては」書きにくい。そのため「昔」に舞台をもとめるのだと言う。過去に舞台を借りながらも、芥川の視線の先には常に現代の社会や人々の現実が捉えられていたのである。

ところで、芥川龍之介を文壇に押し出した存在として、夏目漱石がいたことを忘れてはならない。1915(大正4)年11月、友人の林原耕三に連れられて久米正雄と共に漱石山房を訪れた芥川は、この時から、漱石晩年の弟子の一人となる。第四次「新思潮」は、自分たちの創作を漱石に読んでもらうために立ち上げた文芸同人誌だ。創刊号に載せた「鼻」が漱石の賞賛を得た。その報は瞬く間に文壇を駆け巡り、芥川龍之介の名が広く知られるきっかけとなった。漱石は、芥川と久米の連名の書簡に、「君等の手紙がまありに潑溂としてゐるので、無精の僕もう一度君等に向つて何か云ひたくなつたのです。云はゞ君等の若々しい青春の気が、老人の僕を若返らせたのです」と応えた。恩師の大きな期待と愛に包まれて、作家芥川龍之介の歩みは始まったのである。

主な出品資料

井上光圀編『校註国文叢書 今昔物語』

芥川、久米正雄宛夏目漱石書簡レプリカ ほか

Ⅲ 芥川龍之介の生涯

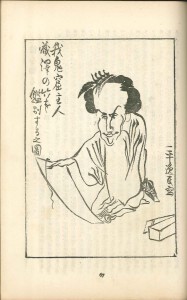

芥川龍之介 大正13年頃

岡本一平画

「新潮」(大正13年11月)

芥川龍之介には二人の「父」がいて、二つの「家」があった。実父の新原敏三は、周防国生見村(現、山口県岩国市)の農家の長男として生まれた。家産の傾くなかで四境戦争(1866年、第二次長州征伐)に従軍、負傷した後、山口、萩、大阪、千葉へと移り、後に東京で牛乳販売業「耕牧舎」を経営し、実業家として成功をおさめた。養父の芥川道章は、東京市の官吏として順調な出世を果たし、龍之介の誕生の頃に叙勲を受けた人物である。退職後には市中の銀行に勤めたこともあり、敏三の耕牧舎の経理を手伝うこともあった。また、芥川家の家計は道章がその晩年まで預かっていた。龍之介は、1904(明治37)年に養子縁組みが整い、戸籍上は芥川家の長男となるが、実家の新原家に何かあるごとにその事態の収拾にあたったことからも、新原家、芥川家の二つの「家」の長男としてその生涯を生きたのだと言えよう。

さて、芥川龍之介は、デビューの当時から人々に注目されつづけて作家としての歩みを残した人でもあった。帝国大学英文科を卒業した俊英、漱石晩年の弟子、漢詩を詠み、短歌や俳句をものし、古今東西の文学や芸術に通じる文学者―そんなイメージの形成に大きく関わったメディアはさまざまに「芥川龍之介」を語り、その後につづく「芥川龍之介」像の祖型を作り上げた。1927(昭和2)年7月24日、次第にそのイメージに苦しんだのか、芥川は「ぼんやりした不安」を理由にして自ら命を絶った。結果的にその死は、芥川龍之介をめぐる物語を補完し、揺るがぬ「像」として完結させたのである。

主な出品資料

芥川龍之介肖像写真

耕牧舎関連書類(写真パネル)

中国旅行中の手帖レプリカ(藤沢市文書館蔵)

『近代日本文芸読本』

「仙人」原稿の自画像(写真パネル、原本個人蔵) ほか

Ⅳ 教科書の中の「羅生門」

「羅生門」が初めて教科書に教材として登場したのは、1957(昭和32)年。明治書院『高等学校 総合2』、数研出版『日本現代文学選』、有朋堂『国文現代編』の三冊においてであった。同時期に初めて採用された夏目漱石「こころ」や森鷗外「舞姫」と合わせて考察が加えられ、戦後の日本人の精神風景に重ねられるという。その後、多くの出版社の教科書が採用して現在に至るのだが、2003(平成15)年の『国語総合』にいたっては、全社の教科書に「羅生門」が掲載される事態が生じた。もはや「定番教材」を超えた「国民教材」とも呼ぶ声もある。今や、日本の高校で学んだ人はほとんど「羅生門」を読むという状況になったのである。

「羅生門」の教材としての価値はさまざまに指摘されているが、高校一年生の小説読解の基本的な力を養うという観点からは、おおよそ次のような点が共有されている。

①緻密な構成から成る、面白い筋を持つ小説である

②ストーリー展開が容易で、人物の心情や関係性を把握しやすい

③生徒の興味と関心をひくテーマの今日性

④古典を素材としていて、後に続く古典教育につながる

教育改革が叫ばれるなかで、今後の国語教育は新たな展開を見せるかもしれない。文学教材の一つである「羅生門」がどうなるか、はっきりとは分からないが、あらゆる場面や媒体で物語が消費されているなかで、「羅生門」の役割はまだまだ生きているのではないだろうか。

主な出品資料

「羅生門」掲載教科書

教科書掲載の芥川作品紹介 ほか

Ⅴ 広がる「羅生門」の世界

1950(昭和25)年8月、黒澤明監督による映画「羅生門」が公開された。芥川の「藪の中」を物語の本筋として採用し、メインの舞台を羅生門に据え、人間の持つエゴイズムを鋭く衝いた作品としてその評価は高い。翌1951年にはベネツィア国際映画祭で最高位の金獅子賞を受賞し、さらには海外の多くの映画賞を受賞した。映画「羅生門」は日本映画が世界で認められるきっかけともなったのである。映画では、舞台である羅生門は朽ち果てた世界の象徴として存在し、倫理や道徳を見失った荒廃した社会を浮き彫りにするが、結末には黒澤の人間に向けた優しい眼差しが描かれていた。その後に続くオペラや新劇による舞台化は、基本的にはこのパターン―タイトルを「羅生門」とし、筋を「藪の中」に求めることを踏襲している。芥川龍之介の文学を総合的に示す標題が「羅生門」となっていったのである。

ところで、日本では、関係者の証言が食い違い、真実の明らかに出来ないことを「藪の中」と言う。芥川龍之介「藪の中」がその言葉の起源としてある。これに対して、アメリカでは「Rashomon Effect」(羅生門効果)という用語がある。黒澤映画の影響によって、関係者のさまざまな主観によって真実がつかみきれない状況を表している。芥川龍之介の小説は映画になり、翻案されていくことによって、現実認識のもどかしさを意味する言葉を生み出していったのである。

主な出品資料

映画「羅生門」スチール写真(個人蔵)

舞台化「羅生門」パンフレット(個人蔵) ほか

第2部 文学の歴史を眺める──小説を中心に

どんな作家も過去の文学をまったく読まずにゼロから創作することはできない。先行するモデルがあって、それをトレースしながら新しい文学が生み出される。言うならば、文学の歴史は「読むこと」と「書くこと」を順番にくりかえすサイクルのなかで展開されてきたのである。では、芥川龍之介の「羅生門」が登場する以前はどうなっていたのだろうか。小説を中心に文学の歴史をふりかえってみよう。

(第2部解説・編集委員 紅野謙介)

Ⅰ 江戸から明治へ、読み物は姿を変えて

明治以前の日本に「小説」は存在していなかった。江戸時代には出版文化が花開いた。しかし、滝沢馬琴や為永春水が書いた「物語」や「読本」を楽しむことはあったが、それらを「小説」と呼ぶことはなかった。「小説」は西欧が近代化し、産業社会へと発展するなかで、活字文化とともに生み出された読み物であり、多くの労働人口を抱えた大都市を背景に、近代的な「個人」という発想に基づいていたからである。明治以降、西欧を模範として近代化を推進した日本では、小説が近代社会に生きる一般的な男女の感覚や感情、価値観を示す窓口となった。西欧の小説を読み、日本語に翻訳したり、アレンジを施したりするなかで、日本語による小説への模索が始まった。初めは文明開化の風俗を面白おかしくとらえた戯作風の読み物から、おどろおどろしい毒婦ものの伝奇読み物などが書かれた。戯作になじんだ読者の好みや習慣を無視することができなかったからである。やがて、当時の政府批判の立場から、西欧的な人権や民主主義の考え方を広め、普及することを目的として分かりやすい読み物が書かれた。しかし、やがてその読み物に夢中になり、その形式を偏愛する書き手が現れてくる。文学の誕生するきっかけがそこにあった。

主な出品資料

仮名垣魯文『安愚楽鍋』

矢野龍渓『経国美談』 ほか

Ⅱ 小説とは何か、新しい輪郭を探る

小説とはいったい何なのか、その仕組みや歴史をふりかえりながら、日本語の文章そのものをも改革していこうとする試みが始まった。「小説神髄」は、英文学を学んでいた坪内逍遙がたどりついた「小説とは何か」のエッセンスである。もともとはロシアとの国際政治について考えていた二葉亭四迷が逍遙に刺激され、ロシアの小説を学びながら書いたのが「浮雲」である。この時期、日本語はまだ書き言葉と話し言葉に大きな違いがあった。文章に書くかぎりは古文の書き方が一般的であった。しかし、それでは個人の心のひだや微細な感情の揺れを表現することができない。そこで二葉亭四迷や山田美妙は、小説のための新しい書き言葉を探った。そのとき噺家である三遊亭円朝の速記本が話し言葉に近い文章の見本となった。反対に、尾崎紅葉や幸田露伴は多くの読者になじみのある文章体を使いながら、新しい感覚や感情を盛り込む工夫をつづけた。もっとも影響力があったのが若き日の森鷗外である。ドイツ留学の体験があり、外国語に不自由しなかった鷗外は、「舞姫」などの短篇を書くかたわら、数多くの翻訳を提供した。多くの読者は、漢文古文にも通じた鷗外の文章を通じて、小説とは何かを、日本語を通して知るという経験を積み重ねたのである。

主な出品資料

坪内逍遥『小説神髄』『当世書生気質』

二葉亭四迷『浮雲』

幸田露伴『風流仏』 ほか

Ⅲ 活字の時代、雑誌と新聞の隆盛

近代の小説は、活字文化の到来とともに始まった。大量印刷が可能になった時代だからこそ、かけがえのない個人に注目した読み物が娯楽と消費の対象となるとともに、思索のヒントになったのである。日本語による活字が発明され、さっそく生み出されたのが新聞、雑誌といった定期刊行物であった。昨日の出来事、ニュースを伝える新聞や、一定のまとまりのある知識や紹介、論説を載せた雑誌が、人々を読者に変え、活字を読むという習慣を身につけさせた。しかし、まじめな記事ばかりでは読者は飽きてしまう。興味を集め、好奇心をかきたて、物語の展開に一喜一憂する読み物を、新聞や雑誌は次第にそのなかに取り込んでいった。新聞に連載読み物の欄が出来て、やがて競い合うように人気の作家を奪い合うようになる。尾崎紅葉はそのなかでも「読売新聞」に多くの小説を発表して、新聞読者の数を増やした。ジャーナリストの徳富蘇峰が創刊した「国民之友」は、政治や社会、文化を論じるとともに、文学欄を設けて、そこに新しいジャンルとしての小説を掲げ、注目を集めた。文学だけをとりあつかう文芸雑誌がそのなかから生まれ、読者の投書や投稿を集めた投書雑誌もまた生み出された。メディアが用意され、市場が形成されるなかで、新しい書き手もそこから登場することになる。

主な出品資料

「国民之友」

「太陽」

「文芸倶楽部」

「少年世界」

「朝野新聞」 ほか

Ⅳ 小説が時代の先端だった

19世紀の終わりから20世紀の初めにかけて、和暦でいえば明治30年前後から、小説は同時代の文化の中心になっていった。とりわけ日清戦争が産業社会への切り替えをより加速するとともに、新聞・雑誌などの出版メディアを大きくした。近代化の推進は、同時に伝統的な文化や生活様式を制約や束縛ととらえるなど、多くの矛盾や葛藤をもたらした。小説はそうした渦中にある人々の苦しみと悲哀を表すのに恰好のジャンルだったからである。徳冨蘆花や菊池幽芳の家庭小説は、新聞連載の読み物として多くの読者を獲得した。日露戦争とその終結は、遅れてきたアジアの小国・日本が巨大なロシアに敗北しなかったことを通して日本を世界に印象づけたが、国内向けには勝利したと過剰に強調することによって、実態との乖離をもたらした。作家たちは高揚感の一方で、上滑りで表層的な社会の到来を苦々しくとらえるようになる。夏目漱石の登場は、諷刺と皮肉、文明批評の要素を強め、他方、島崎藤村や徳田秋声など自然主義の作家たちは苛酷な現実をありのままにとらえるという小説のスタイルを作り上げていった。文学の動向を日々、チェックすべく新聞に文芸欄ができ、大学が雑誌の発行に関わるなど、文学が時代の最先端となった。のちのちまで知られる同人雑誌が生まれたのもこの時期である。

主な出品資料

国木田独歩『武蔵野』

夏目漱石著作ほか

Ⅴ 社会をみだす文学

政治はつねにメディアに目を光らせた。人々に対するメディアの影響力が大きいと考えていたからである。江戸時代には印刷する前の段階で検閲が行われ、明治以降では印刷したのちにチェックがなされ、問題がある場合は販売しても配ってもいけないという「発売頒布禁止」、より厳しい場合は「発行停止」という処分が下された。政治的な問題については「安寧秩序紊乱」(社会の平穏をかきみだすこと)、性表現については「風俗壊乱」(人々の風俗をみだすこと)が理由とされた。文学、とりわけ小説は愛や性を扱うことが多いため、「風俗壊乱」という名目でしばしば「発売頒布禁止」の処分を受けることが多かった。また、社会の理不尽や格差、差別や不平等をとりあげ、政府批判を展開する可能性のある文学も取り締まりの対象となった。芥川龍之介の周辺でも、谷崎潤一郎や北原白秋らが処分を受けている。しかし、性愛の悩みも喜びも人間にはつねについてまわる。そして政府がいつも正しいとはかぎらない。表現を一律に抑え込むことは社会の発展を妨げることでもある。文学は危うい境界線を歩むことによって、つねに表現の可能性を探ってきたのである。

主な出品資料

永井荷風『ふらんす物語』

「滑稽新聞」自殺号

芥川龍之介「将軍」などの初出掲載雑誌

※坪内逍遥・夏目漱石・樋口一葉ほかの複製原稿も展示

関連イベント「音楽で出会う芥川龍之介――蓄音機とSP レコードで聴く」開催

終了致しました。ご来場ありがとうございました。

芥川は音楽鑑賞についての感想を書簡や日記にいくつも書き残しています。芥川が愛した音楽を、SP レコードにてお聴きいただきます。

【講 師】庄司達也 (本展編集委員)

【日 時】 8 月11 日(金・祝) 14:00 ~ 15:30

【会 場】 日本近代文学館 講堂

【参加料】 1000 円(維持会・友の会800 円)

〈主な演奏曲〉

アドルフォ・サルコリ「リゴレット」より(ヴェルディ作曲)

三浦環「蝶々夫人」より(プッチーニ作曲)

ミシェル・ピアストロ「ツィゴイネルワイゼン」(サラサーテ作曲) ほか