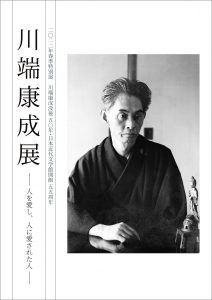

没後50年・日本近代文学館開館55周年 川端康成展 ―人を愛し、人に愛された人―

4/2(土)~6/11(土)開催

| 開館時間 | 午前9時30分~午後4時30分(入館は午後4時まで) |

| 観 覧 料 | 一般300円 中学生・高校生100円 |

| 休 館 日 | 日曜日、月曜日、第4木曜日 |

| 編集委員

特別協力 映像制作助成 |

坂上弘(当館前理事長)・中島国彦(当館理事長・早稲田大学名誉教授)

公益財団法人川端康成記念会 公益財団法人石橋財団 |

川端康成展―人を愛し、人に愛された人―開催記念動画【予告】

本展について

川端康成の日記、作品のためのノート、残された数々の手紙からは、「人を愛し、人に愛された人」としての川端康成の姿が浮き彫りにされてきます。「新感覚派」「ノーベル文学賞」「日本の美」という川端につきまとう標語からはうかがえない、人間川端康成の姿です。本展では、肉親を失った体験の中で、人とのつながりを追い求め、言葉をつむいだ川端の姿に、照明を当てたいと思います。

戦中の日記のなかに、「また手紙で夜が明ける」という一節があります。作品を書く時間も惜しまず、夜を徹して手紙を書いていた川端の姿がうかがえます。手紙が届き、返事を書き、それにまた手紙が届くというやりとりが、人と人をつなぎます。横光利一、林芙美子ら多くの友人や知人のほか、小説家を目指す読者との交流を示す手紙も残されています。川端に献呈された本も、太宰治をはじめ何冊も残されています。転居を繰り返したにもかかわらず、それらを手離さなかったということも、特筆すべきことです。

また、「葬式の名人」とも呼ばれた川端は、生涯数多くの「弔辞」を記しました。秀子夫人の回想記『川端康成とともに』(1983)によれば、友人、知己の死の知らせを受けた川端は、その人の作品を片端から読み返し、その期間中、身体が痩せるほど力の限り、「弔辞」に思いを綴ったといいます。「弔辞」は、川端からの亡くなった人と残された人に向けた思いの集積です。

人のために惜しまずに手を貸す、あるいは自分の思いを伝える、という川端の心の現われこそ、今、改めて見直したいと思います。そうした川端のあり方が、日本近代文学館を築いたと言えるのではないかと思います。

川端の一生を示す資料のどこからでもうかがえる、「人を愛し、人に愛された人」という素顔を、感じ取っていただければ幸いに存じます。

(編集委員 中島国彦)

●部門構成

第1章 若き日の体験――生い立ちと創作の原体験

明治32(1899)年生まれの川端康成は、二歳から十歳までの間に父、母、祖母、姉を相次いで亡くし、以降、十五歳まで祖父との生活が続きました。その祖父を喪った大正3(1914)年当時の日記が残されています。祖父を介護しながらの生活で感じた悲しみやいらだち、将来への不安とともに、「小説の傑作」を書くことへの希望が綴られたこの日記や、大正5年の日記は、後に「十六歳の日記」「少年」「故園」などの作品に活かされていきました。

第2章 小説の実験室――掌の小説と「文藝時代」

大正6(1917)年第一高等学校入学にあたり上京した川端は、学友を通じて知り合った新進作家・南部修太郎と交流し、また東大進学後は第六次「新思潮」を創刊することで菊池寛の知遇を得、そしてそれは雑誌「文芸春秋」への参加という作家としての活躍の場と、生涯の友となる横光利一との邂逅をもたらしました。婚約者・伊藤初代からの婚約破棄を伝える書簡(大正10年11月7日)、また横光利一からの「文藝時代」創刊前夜(大正13年9月11日)の書簡など、生活の大きな変化と文学的な出発が交錯する若き日の川端の姿を伝えます。

第3章 作品の成熟――新進作家への眼差し

当初文芸時評家として評価を得た川端ですが、初期代表作「伊豆の踊子」をはじめ、「浅草紅団」、「禽獣」などの小説を次々と発表。『伊豆の踊子』の感想を書き送った瀧井孝作の書簡(昭和2年4月7日)や萩原朔太郎からの『禽獣』献本礼状(昭和10年5月25日)など、先輩作家の書簡からは川端の作品の成熟と当時の評価がうかがえます。また、その一方で川端は昭和10(1935)年に創設された芥川賞の選考委員になるなど、若い文学者から批評を求められる立場となっていきました。ハンセン病を患い、入院先の全生病院から送られた北条民雄の原稿の発表をめぐる往復書簡や、第三回芥川賞を懇願する太宰治の書簡(昭和11年6月29日)などから、新進作家とのかかわりを紹介します。

第4章 作品生成の魔術――「雪国」

新進作家時代から数多くの作品を発表し続けてきた川端ですが、昭和9(1934)年の編集者宛て書簡には、書けない苦しみが綴られています。「書くことは小生には一種のあきらめ」(大草実宛昭和9年5月16日)というその創作への逡巡のなかで書き始められたのが後に「雪国」としてまとめられる作品群でした。昭和10年1月、「文芸春秋」に第一回目となる「夕景色の鏡」を発表して以降、瀧井孝作の「無限抱擁」の再読や、作品の舞台となる越後湯沢への滞在といった体験、「北越雪譜」のようなテクストが間接・直接的に作中に織り込まれながら、単行本刊行後も改稿を重ね、46(1971)年の定本「雪国」刊行にいたるまでの長い変遷をたどります。

第5章 証言者の眼――「名人」

昭和13(1938)年6月から半年にわたり、本因坊秀哉名人の引退碁が毎日新聞主催で開催されました。碁の愛好家でもあった川端は当時東京日日学芸部長を務める久米正雄の依頼を受け、観戦記を連載します。原稿を受け取った久米の書簡(昭和13年7月20日)に「君の『眼』が感ぜられて、観碁文学としても画期的」とある通り、連載は評判を呼び、川端自身も「今度のやうな馬鹿正直な写生も私の作風の一つ」としています。川端はこの素材を戦中・戦後にわたって繰り返し取り上げ、「雪国」同様、改稿を重ねました。

第6章 一つの転機――「故園」「哀愁」

昭和17(1942)年12月8日、東京新聞紙上に川端の「英霊の遺文」が掲載されました。戦死者の遺書をあつめたこの随想で川端は、「人知れず埋没し、散佚してゆく」「出征兵士の文章」を保存し、伝えていくことを述べていますが、戦時下で暮らす川端自身もまた、「この人への最後の手紙になるかもしれぬ」(昭和19年6月20日日記)という思いを抱えながら知友への手紙を書いていました。貸本屋・鎌倉文庫の経営など、文士仲間で生活を支えあい終戦を迎えますが、それは同時に多くの師友を亡くした喪失の時代でもありました。「敗戦後の私は日本古来の悲しみのなかに帰つてゆくばかりである」の一文で知られる「哀愁」で川端が描いたものについて、残された書簡や美術品からたどります。

第7章 戦後の社会に生きて――「山の音」「みづうみ」から「眠れる美女」へ

戦中、戦後にかけて川端が目にした日本の風景や、親炙した古典文学は、形を変えて戦後の作品に顕れますが、それは次第に抽象化され、国や時代を超えた普遍的なものになっていきます。昭和24(1949)年から並行して連載が開始された「山の音」と「千羽鶴」をはじめ、「みずうみ」「眠れる美女」「たんぽぽ」など後期の代表作を残された原稿と創作メモとともに紹介します。

葬式の名人

幼少期の肉親との死別の体験にはじまり、川端は生涯にわたって多くの師友の死に遭い、そのたびに弔辞という形で故人を送る言葉を残して来ました。それぞれ送る相手によって文体の異なるそれらの文章は、川端による作家評でもあり、相手への想いの集積でもあります。川端が残した弔辞の数々と、横光利一や林芙美子といった亡友の書籍の刊行に携わった川端の尽力を、当時の資料と共に紹介します。

書簡・書籍に見る交流

川端の三島由紀夫宛、島木健作宛書簡のほか、岡本かの子・太郎、伊藤整、江戸川乱歩、田中英光、深沢七郎、内田百閒らの来簡を紹介。その多彩で濃やかな交友関係と、人間・川端康成の魅力の一端に触れます。

-300x218.jpg)

-201x300.jpg)

-300x218.jpg)

-300x222.jpg)

-200x300.jpg)

、川端、佐藤栄作夫人-300x214.jpg)